今回は「欠け眼(かけめ)」というものについて学んでいきましょう。

欠け眼は、「眼のようで眼ではない」という紛らわしいものですが、囲碁を打っていく中でとても大事な概念です。

考え方をゆっくり見ていきましょう。

「欠け眼」とは?

欠け眼(かけめ)とは、「石のつながりが欠けた眼」のことです。

どういうことか解説していきますね。

「眼」の仕組み

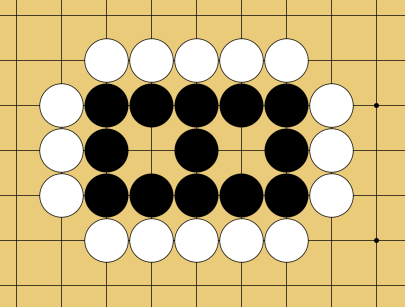

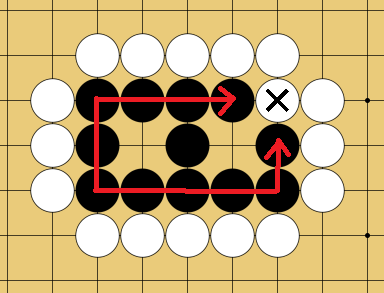

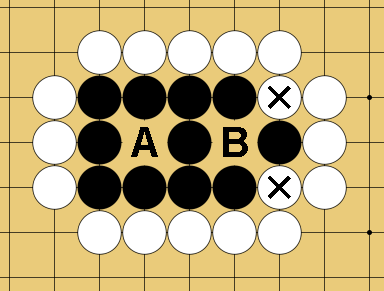

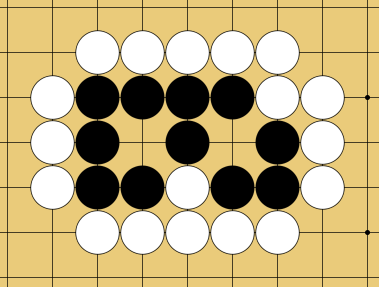

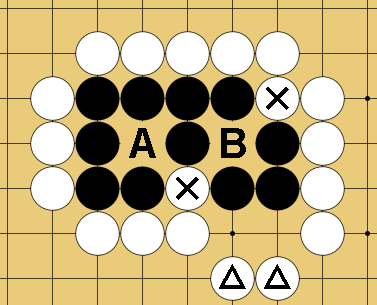

まずはこの図をご覧ください。

この黒は、白に囲まれていますが、

AとBに眼があって、生きています。(取られません。)

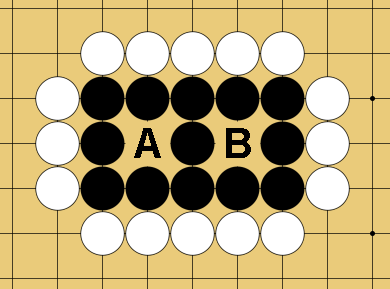

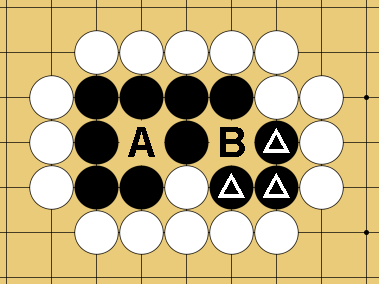

仕組みとしては、

このように縦横の線で、石がちゃんとつながっているから、黒がアタリにされないのです。

ということなので、

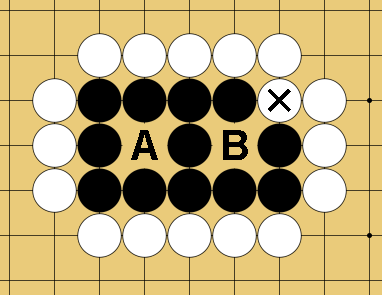

仮に、白×のように一ヵ所が白になったとしても、

こういう風に線で石がつながっているので、黒はアタリになりません。

AとBは両方ともちゃんとした「眼」で、黒は生きているのです。

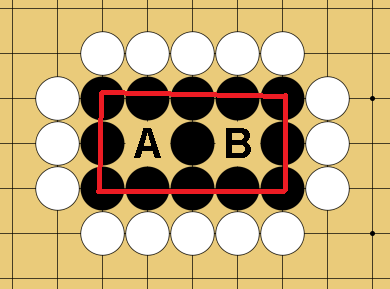

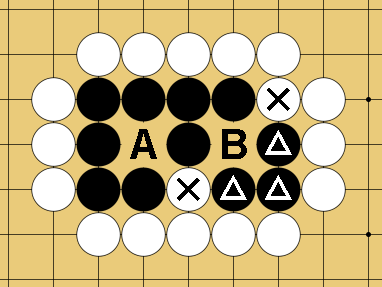

「欠け眼」の仕組み

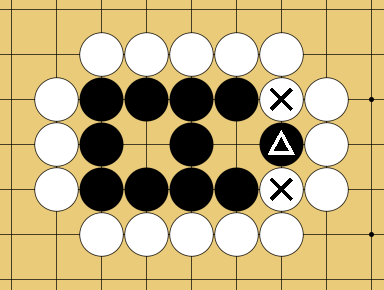

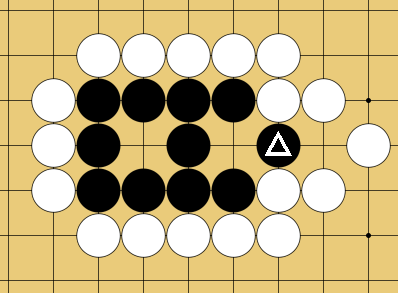

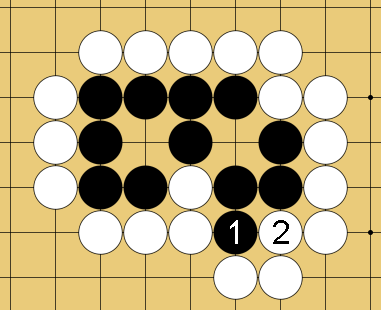

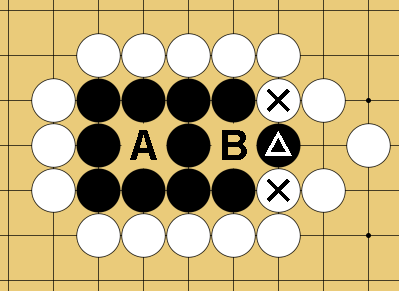

では、欠け眼の図を見ていきましょう。

こうなると「欠け眼」になります。

白×が増えたことによって、黒△がアタリになっていますね。

黒Bとつなぐ必要が出てきて、眼が石で埋まってしまいます。

こういう状況が「欠け眼」です。

白×がいることで、Bの場所が眼にはならないのです。(Bが欠け眼)

この図の場合は、黒Aの一眼しかできず、黒が全部取られてしまうのですね。

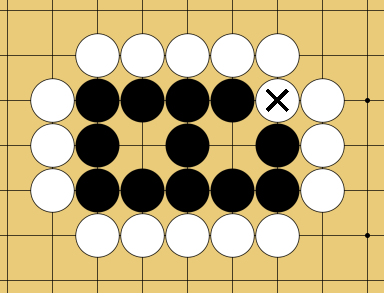

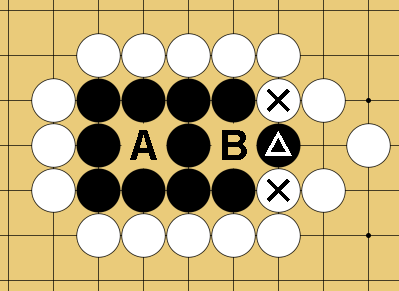

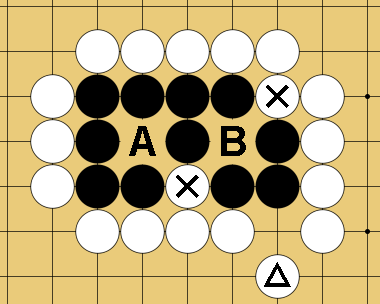

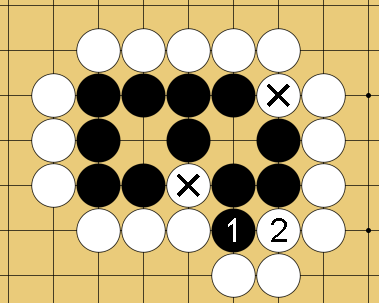

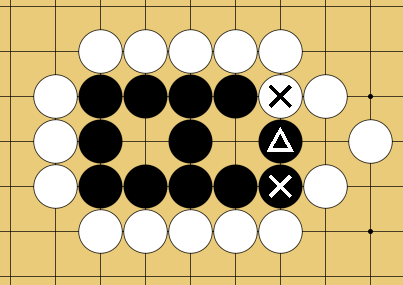

アタリになっていなくても欠け眼

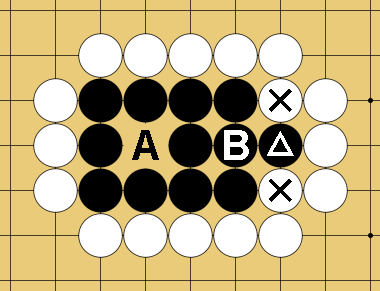

ここが欠け眼の話で難しいところなのですが、

このように、黒△がアタリでなくても

白×につながりをジャマされていると、Bの場所は欠け眼になります。

Aにしか眼がなく、この黒一団は「死に石」になるのです。

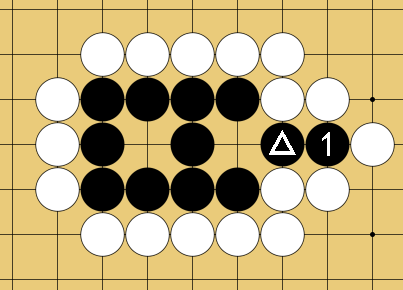

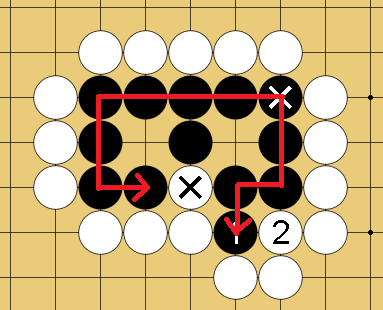

黒が助からないことの証明としては、

黒が1と抵抗したとしても、黒は結局アタリになってしまいますね。

助けるために石で埋めなければならず、眼にならないのです。

OKでしょうか。

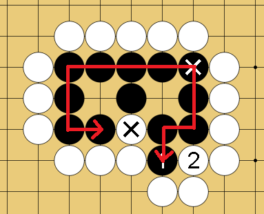

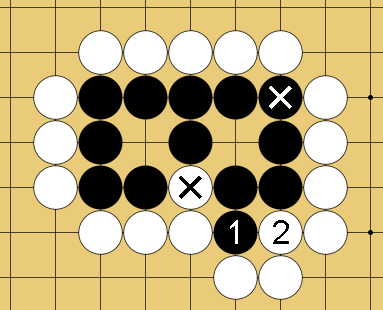

欠け眼の例

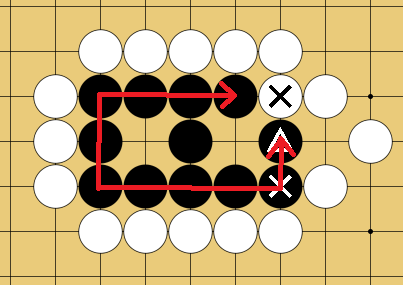

この状況も「欠け眼」です。

どれが欠け眼なのかというと…

Bの場所です。

よく見ると、黒△がアタリになっていますね。

仕組みとしては、

白×によって、黒△が切り離されてしまっているから「欠け眼」になるのです。

白×さえいれば、

白△がこのように離れていても、

このようになっていても、Bの場所は欠け眼なのです。

たとえば黒が、黒1などと抵抗をしても、白2と打たれると黒四子がアタリになってしまいますね。

白×がいる限り、黒がアタリになることを避けられないのです。

反対に、

×のどちらかが黒石ならば、この黒はアタリされませんので「二眼」を持って生きている石ということになります。

こんな風に縦横の線で、石同士がつながっているということが大事なのでした。

ややこしいところですが、大丈夫そうでしょうか。

まとめ

欠け眼とは、石のつながりが欠けた眼のことで、石の「生き死に」の時に眼としてカウントされません。

白×によって、Bの場所が欠け眼になっているのでしたね。

反対に、

×の場所が黒石になるだけで、

このように石がつながって「眼」になります。

どうでしょうか。

死活の時以外でも、「石がどこまでつながっているのか」を見ることは大切です。

是非、対局のときに意識してみて下さいね。

では、最後まで読んで下さりどうもありがとうございました。

次回もどうぞよろしくお願いします!

※続けて次の記事も見たい方はこちら:

【秀哉の囲碁入門⑲】死活について(5)「中手」とは?